2019年、オーストラリアのニューサウスウェールズ州がインクルーシブな遊び場づくりのガイド“Everyone Can Play”を作成し、これに沿った遊び場の新設や改修の支援に乗り出したことをお伝えしました。(当サイトの「お知らせ」より)

それから5年を経て、このプロジェクトにより完成した遊び場は140か所を超えますが、単にお決まりの遊具を置いた画一的な空間が量産されたわけではありません。各地域の実状やニーズに応じた柔軟な取り組みとあって、遊び場の内容もインクルージョンの度合いも様々。各公園ならではの工夫も多く、日本の遊び場づくりの参考になりそう!

そこで久しぶりに同州を訪れ、シドニー周辺の特徴的な公園をいくつも巡ってきました。

見えてきたのは遊具や環境の細やかな工夫と、その背景にある「多様な子どもにより豊かな遊びを」と挑戦を続ける人々の姿勢でした。

これから数回にわたり、オーストラリアのインクルーシブな遊び場の事例や動向についてレポートしていきます。

最初にご紹介するのはシドニーの南西約30kmに位置し、若い家族連れも多く住むキャンベルタウン市グレンフィールドにつくられた遊び場です。

まちの中心的な公園グレンフィールド・パークにかつてあった遊び場は、芝生広場の片隅に遊具が数基置かれただけというささやかなものでした。

そこへ2021年、ユニークな円形のインクルーシブな遊び場「バラエティ・リヴィズプレイス・グレンフィールド」が誕生したのです。

直径約50mのこのまあるい敷地の中には、多彩な遊びやさりげない工夫がたくさん詰まっているんですよ!

さっそく駐車場側のメインエントランスから見学スタートです。

遊び場の周囲はフェンスで囲われていて、入口のゲートは落とし込み式のロック付き。

外周の囲いは、障害などにより遊び場から迷い出たり衝動的に走り出ててしまうことがある子どもの保護者をはじめ、一人で多胎児など複数の子どもを連れた保護者、保育・教育施設などの団体利用者から特に要望が多い設備の1つ。

デザインによっては遊び場の囲いが閉鎖的な印象を与えることもありますが、フェンス沿いの植栽やウェルカムな雰囲気の水色のアーチ門がそれらを和らげています。

入口の隣にある赤いハートの看板は、同国の慈善団体Varietyと、以前当サイトでも紹介した遊び場リヴィズ・プレイスをつくった非営利団体Touched by Oliviaが共同で始めたインクルーシブな遊び場づくり活動のロゴマークです(Variety Livvi’s Placeの紹介ページ)。これまでオーストラリア各地で50か所近くの実績を積んでおり、このグレンフィールド・パークでも州や市と連携して寄付や協力を行ったことから、遊び場にその名前が付けられています。

それでは水色のアーチ門をくぐって遊び場の中へ! するとまず出会うのがこちらの2つの看板。

右は遊び場の全体図で、左はイラストを指さしで意思の疎通を図るためのコミュニケーション支援ボードです。

ボードには、この遊び場にある様々なエリアや設備に加え、挨拶や返事、気持ちなどを表すアイコンがずらりと並んでいます。

自閉症や聴覚障害、知的障害などにより音声言語での会話が難しい子どもも、ここに来れば「さぁ、どこに行こうか?」「きみはどの遊びが好き?」といったコミュニケーションのきっかけが得やすいですね。

アイコンの下には、「子どもにとっての遊びの大切さ」や「コミュニケーションには様々な手段があること」、そしてこのボードを「お互いを理解し一緒に遊ぶ助けに」といった解説文が添えられていました。

じつはこのコミュニケーションボード、各遊びエリアにも設置されているんですよ!

丸太を使ったシンプルで楽しげなデザインのおかげで、障害の有無を問わず誰もが遊びに取り入れやすいツールです。

ちなみに多様な子どもがアイコンをじっくり見たり無理なく指さしたりするには、地面のアクセシビリティも重要。

ボードの設置場所や向きを少し工夫するだけでも、車いすや歩行器のユーザーがより接近しやすくなりそうですね。

各ボードにはそれぞれの場所で使いそうなワードのアイコンが並んでおり、上には「SWING(揺れる)」「CLIMB(登る)」といったエリア名が記されています。

おや? そのエリアを示す英単語の上に、見慣れない言葉が併記してありますね。

調べてみるとこれは、この地の先住民族/アボリジニであるDharawalの人々の言語でした。

かつて植民地時代に行われたアボリジニの人々に対する迫害や、白人社会への強制的な同化政策を改め、多文化社会へと舵を切ったオーストラリア。

「すべての人を包み込み尊重し合う」ことを目指すインクルージョンへの取り組みは、けして障害に限った話ではないことに気づかされます。

ではここから各遊びエリアを回っていきましょう。

まずは水遊びエリア!

一見何もない空間ですが、柱(写真の麦わら帽子の男性の左側)のボタンを押すと地面のあちこちから順番に、異なる高さや角度で水が噴き出していきます。

オーストラリアではこうしたスプラッシュパッドを備えた遊び場が増えていて、特に夏場は大人気! 車いすユーザーもみんなと一緒に、水柱の間を走り回ったり水のアーチをくぐったりしてはしゃげるのは嬉しい体験です。

日除けのシェードやベンチもあるので、家族や友達と心ゆくまで水遊びを楽しめますね。

水遊び場の向こうには、爽やかで洒落た色づかいの複合遊具があります。

この先にデッキへと繋がるスロープルートもあるようなので向かってみましょう。

風にそよぐ木々の影が揺れるスロープは、床板も柵も木製。通路は緩やかなカーブを描いて延び、デッキの手前では柵の高さに変化がつけられています。

よくある直線的で味気ないスロープとは違って、なんだか先へ進みたくなるような魅力があります。

スロープの途中には、音遊びスポットもあるんですよ。

踊り場のボタンを踏むと床下のベルが鳴る仕掛けや、柵に取り付けられた小さな鐘、金属製の筒を打ち鳴らすチャイムが、長いスロープの上り下りに楽しさを添えています。

もし「聞く」以外に「見たり」「触ったり」する要素があると、聴覚に障害のある子どもも遊びの幅が広がりそうですね。

このスロープを進んだ先に辿り着くのは、円柱形をした複合遊具のメインデッキです。

見上げると天井部分の縁には1から12の数字が並んでおり、まるで時計の文字盤のよう……。

そう、この複合遊具は時計塔をイメージしてデザインされました。

遊び場づくりに向けた地元住民との協議会で、一人の子どもが出したアイデアがきっかけだそうですよ。

このメインデッキの周囲には、人造石の滑り台の他、緩やかな勾配のウォールクライム、丸太橋、滑り棒、そして壁面には歯車が連動して回転するプレイパネルが設置されています。

こちらは地面からデッキに架けられた丸太橋。

表面に簡素な足掛かりが刻まれているだけで手すりなどはなく、バランス感覚が試されるチャレンジングなルートです。ちょっととぼけた表情の蛇がデッキに噛みついているようにも見えるユニークな固定の仕方ですね。

デッキの中央には穴が開いていて、地上とこのメインデッキ、そしてさらに上のデッキの三層を、ネットやロープ伝いに行き来できるクライミングルートが貫いています。

つまり最上階はアクセシブルとは言えないのですが、そのデッキには特別な遊具などを設けず、見晴台のようなシンプルな役割に留められていました。

一方、メインデッキの下はちょっとした隠れ家のような雰囲気で、三目並べの遊具があります。9枚の木製パネルの両面には、それぞれ○と×が青と黄色で彫り込まれているので、弱視や全盲の子どももきょうだいや友達とゲームを楽しめますね。

周りには、バランス遊びができる平均台や丸太ステップがありました。

複合遊具で遊ぶ子どもたちを見守る大人のベンチとしても使われているようです。

ところでこうした遊びエリアの地面はアクセシブルなゴムチップ舗装なのですが、平均台などの遊具周りや複合遊具への各出入口(例:滑り台や丸太橋、ウォール―ルクライムなどの下)部分は色が塗り分けられていることにお気づきでしょうか。

これは、弱視の子どもも遊具の場所やアクセスポイントの位置を認識しやすいよう、また発達障害や知的障害の子どもを含む多様な利用者が、遊具からの転落や人との衝突に直感的に注意を払いやすいようにとの工夫です。

こうした塗り分けを行う際に重要なのが「色選び」。

じつは人の色覚には特性があり、誰もが同じ色を見ているわけではないからです。

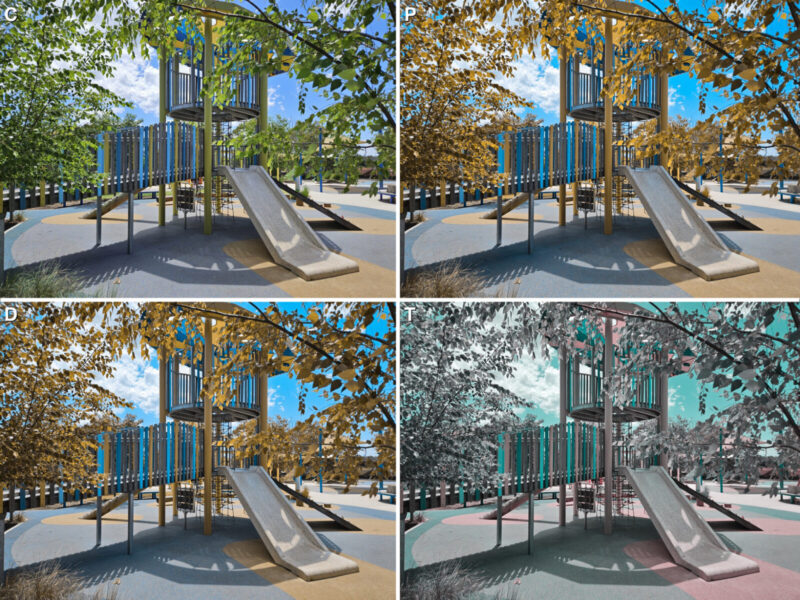

ここで一般的な見え方(下の写真の左上側)と、いわゆる色覚障害とされる3つの色覚タイプでの見え方をシミュレーションできるアプリ「色のシミュレータ」でこちらの地面を見てみましょう。

同じ色覚タイプでも個人差があるので、必ずこう見えるというわけではありませんが、この遊び場の地面に使われている「青と水色と黄色」はどのタイプの方にも見分けやすいことがわかります。

ちなみに「赤と緑」、「ピンクと水色」、「深緑と茶色」などの中には人によってまったく同じ色に見える組み合わせもあり、せっかくの注意喚起の工夫が意味をなさないことも。

このように色覚の多様性を考慮した色やコントラストを用いる「カラーユニバーサルデザイン」の取り組みは、日本でも出版物やウェブサイト、公共施設などの分野で浸透しつつあります。

遊具や遊び場づくりにもどんどん取り入れていってほしいですね!

さて、今回のレポートはここまで。

入口の案内図でいうと、円い遊び場の左下3分の1程度をご紹介したところです。

後編では、さらにオーストラリアらしい遊具やエリアがたくさん登場しますので、どうぞお楽しみに!