◆オレンカ・ヴィラレアルさん

マジカルブリッジ財団創設者兼CEO

ゴールデンゲート大学でマーケティングのMBA、ポモナ大学で経済学と公共政策の修士号を取得。シリコンバレーで17年間、経営のキャリアを積む。結婚後、二人の娘を育てる中でインクルーシブな遊び場の必要性を強く認識。7年間のデザイン研究、支援活動、資金調達を経て2015年、カリフォルニア州パロアルトに最初のマジカルブリッジ・プレイグラウンドをオープンさせる。翌年、マジカルブリッジ財団を設立し、国内外でインクルーシブな遊び場を展開。スタンフォード大学などの教育機関で特別講師も務める。

Q: パロアルトのマジカルブリッジ・プレイグラウンドで初めてお会いしたのが2020年でした(海外事例No.33参照)。それから4年の間にニュージーランドを含む8か所で新たな遊び場をオープンされ、さらに6つのプロジェクトが進行中だそうですね。

そうなんです。この夏オープンしたカリフォルニア州サンタクララの遊び場に続いて、間もなくマウンテンビューに10か所目となるマジカルブリッジ・プレイグラウンドが完成予定で、私たちもワクワクしています。

Q: 国を超えて多くの人に高く評価されるマジカルブリッジの遊び場の最大の特徴は何でしょうか?

私たちの遊び場で皆さんが最も感心するのは、「訪れたすべての人が楽しめる!」という点です。

遊び場づくりを手掛ける企業や設計者の多くは、「インクルーシブな空間」を提唱こそしていますが、それを実現できてはいません。

マジカルブリッジ・プレイグラウンドは、これまで公園などの公共スペースからしばしば見過ごされたり排除されたりしてきた地域住民のニーズを考え抜いて創造した空間です。

私たちは『子どもにとって遊び場は「自分がコミュニティに歓迎されているかどうか」に気づく、初めての野外教室のような場所』という考えで取り組んでいます。

Q: 誰も取り残されることなく、あらゆる子どもが楽しめる地域の遊び場には大きな意義がありますね。

2015年に最初の遊び場をオープンされて以来、多様な利用者から多くのフィードバックが寄せられていると思いますが、それらをもとに改善した点はありますか?

もちろんです。下の写真に示した隠れ家のような小屋もその1つです。

これは自閉スペクトラム症などの子どもが遊び活動から一旦離れて中で休憩したり、落ち着いて外の様子を観察したりできるスポットです。

パロアルトの遊び場ではコクーン型のプラスチック製遊具を採用したのですが、アクセシビリティや快適性に課題がありました。色や素材も含めて、もっと誰もが感覚的に使いたくなるものが必要だとわかったんです。

そこで、同じ遊び場にある2階建てプレイハウスの制作者であるバーバラ・バトラーさんと共同開発したのがこのハイドアウェイ・ハッツ(Hideaway HutsTM)です。

これなら車いすや歩行器のユーザーも利用できますし、奥に小さなベンチもあります。外からの音刺激を抑えつつ周りの様子はうかがいやすいよう、壁には適度な隙間を設けました。

壁板は丁寧に面取りされていて、塗料も毒性のない自然由来のものなので、赤ちゃんにも安心なんですよ。

スティグマ(ネガティブな烙印・偏見)を排し、誰もが心地よく利用できるこの隠れ家は、新たな遊び場の様々なエリアに置かれています。

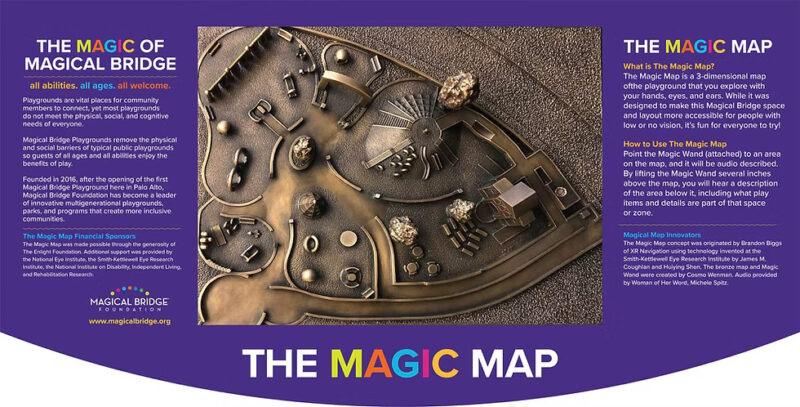

また視覚に障害を持つ人のための改善もしています。

もともとマジカルブリッジの遊び場には、多様な人が認識しやすいレイアウトや地表面材の使い分けなどの工夫がありますが、各遊びエリアに触知図を追加して、遊具の種類や配置を把握しやすくしました。

さらにXR Navigation社と提携して画期的な挑戦もしたんですよ。

目指したのは、障害がある人もない人も「見て」「聞いて」「触って」探索できるインクルーシブなナビゲーションシステムです。

パロアルトの遊び場を1/100サイズで再現したブロンズの立体模型の上を特別なスタイラスで指すと、各エリアや遊具の説明が音声で流れるというものです。マジック・マップ(魔法の地図)と名付けました。

これらの進化を誇りに思っています。

Q: よりインクルーシブで革新的な遊び場を目指し続けておられるのですね。

日本でもインクルーシブな遊び場への関心は高まってきましたが、敷地や整備予算が限られた公園も少なくありません。

小さな遊び場をインクルーシブにするためのアプローチはありますか?

私たちは公園の広い遊び場だけでなく、小学校向けやディベロッパーや計画住宅地向けのコンパクトな遊び場も意欲的につくっているんですよ。

たとえば小学校では、すべての子どもが休み時間の遊びをマジカル(魔法のよう)に楽しめるよう、私たちは次のような提案しています。

●明解なプレイゾーン(Distinct Play ZonesTM):

・継ぎ目がなくアクセシブルな地表面

・遊びのタイプ(「揺れる」「回る」他)でグループ化したゾーニング …など

●ユニークな遊び体験:

・最大限のアクセシビリティと遊びの価値を備えた良質な遊具

・多様なチャレンジレベルの提供 …など

●つながりの促進:

・子どもたちが集い、社会的交流や友情を育む場

・自然との触れ合いを通じて持続可能性や環境保護を学べるコーナー …など

その上で学校の敷地や予算、ニーズに応じた最適な設計を練るため、計画段階から学校管理者や教職員、児童の家族らと対話を重ねます。

子どもたちの参画や意見の尊重も大切にしているんですよ。

遊びやインクルーシブデザインについて理解を深めたり、意見交換会やアンケートを通じて遊び場の意思決定に参加したりすることは、すべての子どもにとって楽しく学びの多い体験ですからね。

Q: 遊び場の利用者である子どもたちの意見は、私たちに貴重な気づきを与えてくれそうですね。

マジカルブリッジでは遊び場をつくるだけでなく、そこを活かしてプログラムも提供しておられますが、その内容や手法についてお聞かせください。

私たちの遊び場では年間を通じて多くのプログラムが行われていて、音楽やダンス、手品、ストーリータイム(読み聞かせ)、STEAM※アクティビティ、いろいろな国や民族の文化のデモンストレーションなど、内容も多種多様です。

それらのプログラムは毎回、地元のアーティストやパフォーマー、有志の個人、パートナー団体などがボランティアで提供してくれています。

科学/Science、技術/Technology、工学/Engineering、芸術・リベラルアーツ/Arts、数学/Mathematicsの5領域の頭文字を組み合わせた統合的な学びの概念

またマジカルブリッジには、「カインドネス・アンバサダー」(優しさ大使)という登録ボランティアの仕組みもあります。

導入している公園によって登録の条件や活動内容が少し異なりますが、目指すのは誰もが遊び場を安心して楽しめ、地域に優しさとインクルージョンを育むこと。具体的には、遊び場での見守りや利用者へのあたたかい声かけ、プログラムの運営サポートなどを担ってくれています。

こうしたボランティアには、10代の若者から障害のある人や退職したお年寄りまで幅広い住民が参加し、活躍しているんですよ。

さらに私たちは遊び場以外の場でも、多様な子どもや若者向けにテニス教室や演劇キャンプなどを実施しています。これらのクラスは人気が高くてすぐに満席になるんです。

参加者の実年齢ではなく発達年齢に焦点を当てた内容なので、実際は21歳でも発達年齢が2~3歳という私の娘Avaのような人たちも喜んで歓迎され、様々な体験をすることができています。

このようにマジカルブリッジでは “All Abilities, All Ages, All Welcome”(障害の有無などを問わずどんな人も、何歳でも、みんなウェルカム)な遊び場とプログラムの提供を通じて、インクルーシブなコミュニティの創造を目指しているんです。

Q: マジカルブリッジと地域の多様な皆さんによって、社会にインクルージョンが着実に育まれていることがわかりました。

日本でも、遊び場の物理的アクセシビリティの改善に加えて、豊かな遊び体験や多様な人とのつながりを望む声が高まっています。

最後に、日本の各地でよりインクルーシブな遊び場づくりを目指す人々にアドバイスやメッセージをいただけますか?

私からのアドバイスは、「私たちと協働しましょう!」です。

じつはいろいろな理由から、日本は私のお気に入りの国なんです。日本の人々は親切で、世代間のつながりも尊重してこられましたよね。

あらゆる年齢層や能力の人が歓迎されるマジカルブリッジの遊び場は、皆さんの家族やコミュニティにも貢献できると思っています。

私たちはこれまでも設計のコンサルティングやライセンスのパートナーシップを通じて、ニュージーランドやシンガポールなど海外の都市やディベロッパー、建築家たちと協力してきました。

公園はもちろん、学校、動物園や博物館、商業施設などいろいろな場所でインクルーシブな世界を構築することは可能です。

日本の皆さんと一緒に何ができるか、喜んで探求したいですね。

――貴重なお話とメッセージをありがとうございました。

(2024年11月のオンラインインタビューより)